(45)SED活用法(4) 避難方向の手動設定

2025/04/01

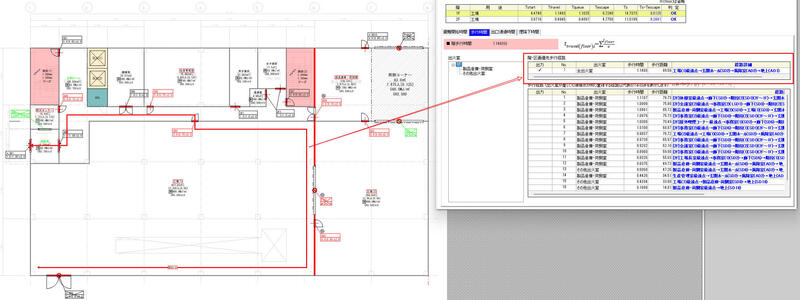

何度も繰り返しますが、避難時間判定法(ルートB1)は適切な防災計画に基づき採用すべき手法です。しかし、建築基準法には特に制限が示されず、利用可能なすべての開口部に向かって一様に避難するとされています。そのため、設計者や検査機関の考え方によって経路に差異が生じることになり、設計者や検査機関が求める経路の自動作成ができません。このような場合には、開口部毎に避難方向を手動で設定し、意図する経路を作成します。

今回は、SEDの自動歩行経路作成のルールをご理解いただいたうえで、手動で避難方向を制御し意図する歩行経路を作成する手法を解説します。

居室から階出口までの自動歩行経路

SEDは、以下のルールに従って、自動歩行経路を作成します。

・ルール1(告示規定)

ΣAarea(ΣAfloor)またはAareaに含まれない室へは避難しない

これらの室は火災情報伝達の必要ない室なので検証対象外です。如何なる設定より優先されます。

・ルール2(告示規定)

出火室に設置されている最大有効幅の階出口は使用しない

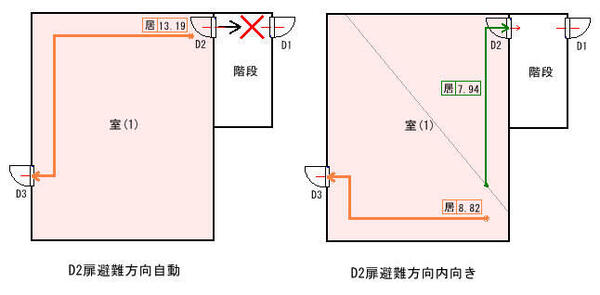

同じ幅の複数の扉が設置されている場合、「出火時に使用しない」「出火時使用しない(歩行経路)」と指定された扉を使用できないものとします。指定が無い場合、歩行時間が最も長く算定される扉を使用できないものとします。

告示510号では、最大有効幅の扉の近傍で出火した影響で階避難に利用できないものとされています。階出口通過時間は、最大有効幅の扉が使用できない時に最大となりますが、階歩行時間は扉の設置位置で歩行距離が決まるため、必ずしも最大になりません。自動判定ではそれぞれが最大値になるように計算されます。手動設定にすると、扉毎に、歩行経路、または、出口通過時間のどちらに利用できないようにするかの選択が可能です。

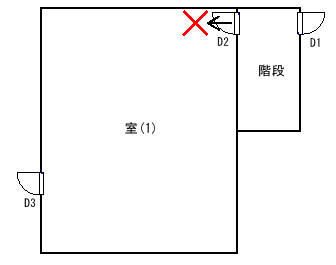

・ルール3(告示解釈)

避難階において、地上への出口が設置された階段から屋内側に避難しない

上階からの避難者はD2扉から室(1)を通ってD3扉に避難可能です。しかし、階段には地上に通ずるD1扉が設置されているため、屋内側には避難せず階段から直接地上へ避難します。尚、D2扉に室(1)に向かうよう避難方向が設定されている場合は、設定に従った避難経路が作成されます。

・ルール4(告示解釈)

避難階において階段を通じて避難しない

告示では避難階での階段内の滞留の評価方法が示されておらず、上階からと室(1)から流入する避難者が合流して滞留が生じる可能性があります。よって、室(1)から階段を通じて地上へ通ずるルートがあっても利用しません。

尚、D2扉に階段内に向かうよう避難方向が設定されている場合は、設定に従った避難経路が作成されます。

・ルール5(防災計画)

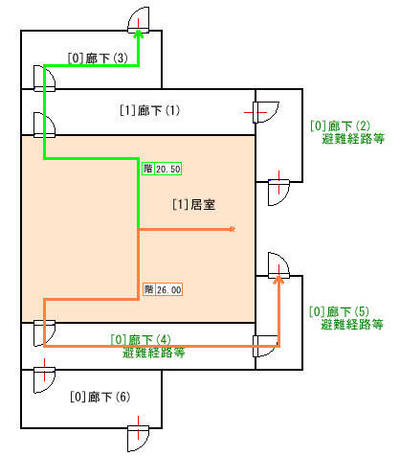

「避難経路等」と設定された室は避難先として優先される

「避難経路等」と設定された室は、防災計画の第一次安全区画に当たる避難経路として優先されるべき室として扱われ、後で述べる避難次数は、地上へ通じる室が設置された室と同じ0と設定されます。また、「避難経路等」は直接地上に通ずる出口が設置されるか、他の「避難経路等」に接続されて地上に通じている必要があります。尚、手動歩行経路が設定されている場合は、手動歩行経路が優先されます。

[ ]内の数値は避難次数を示す

・ルール6(SEDオリジナル)

避難すべき方向を避難次数で表す

出火室毎に、避難次数を下記の方法で計算します。

①階出口が設置されている室、及び避難経路等に設定されている室を0とします。

ただし階出口が出火室の場合、出火室を通しての避難はできないので、出火室からの避難次数は計算しません。

②開口部(扉)を超えるたびに+1とします。

避難次数0の室から遡り、開口部(扉)を超えるたびに1を加えます。

ただし出火室を超えて出火室の室内室以外の室は計算しません。

③出火室から複数のルートがある場合はそれぞれの次数を計算し、小さいほうを避難次数とします。

避難開始室に複数の避難方向がある場合の避難方向の考え方

主として物流倉庫や大規模な物販店のように、居室がマトリックス状に連続して配置している場合

①出火室

避難方向は避難次数にかかわらず利用できる全ての扉を利用した方向へ向かいます。

②非出火室

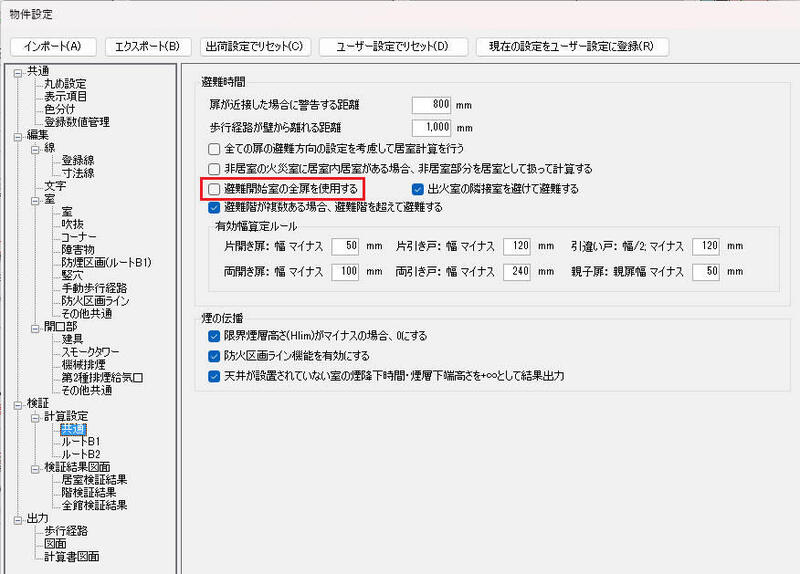

計算設定:階歩行経路「避難開始室の全扉を使用する」の☑オフ

避難次数の小さい方向へ向かいます。

計算設定:階歩行経路「避難開始室の全扉を使用する」に☑オン

避難次数にかかわらず全ての方向へ向かいます。

③扉の階避難方向が自動以外の場合は、指定方向に従って避難します。

ただし、火災室を通らなくても避難可能な場合は火災室には向かいません。

避難開始室を出た後は、避難次数が小さい方向へ向かう

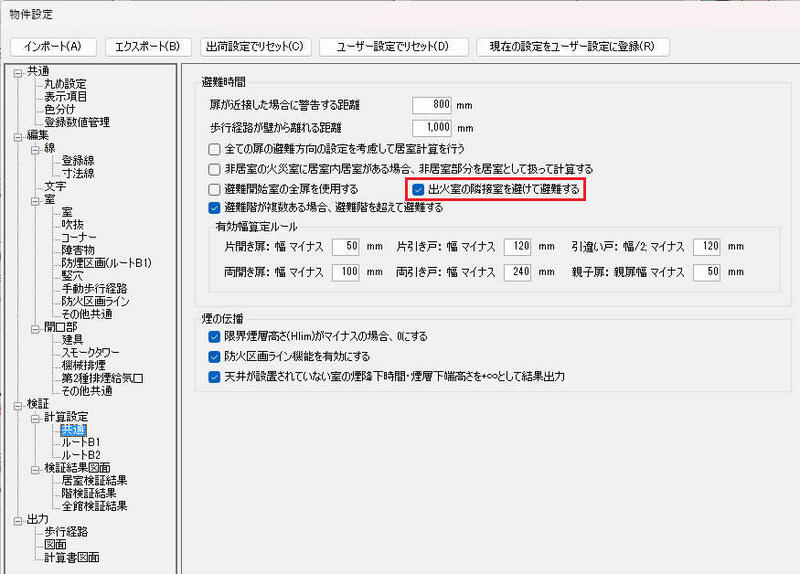

計算設定:階歩行経路「出火室の隣接室を避けて避難する」の☑オフ

出火室の隣接室を避けることなく避難次数の小さい方向へ避難します。

計算設定:階歩行経路「出火室の隣接室を避けて避難する」に☑オン

出火室の隣接室を通らなくても避難可能であれば、出火室の隣接室を避けて避難次数の小さい方向へ避難します。

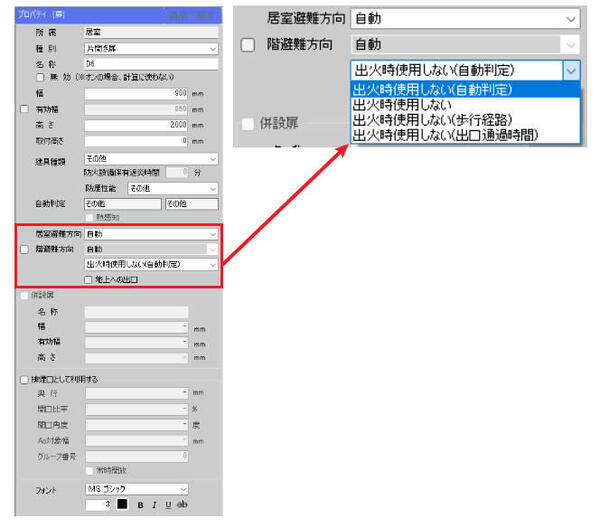

避難方向を制御する

意図する歩行経路が自動作成されない場合、2通りの方法で避難方向を制御することができます。

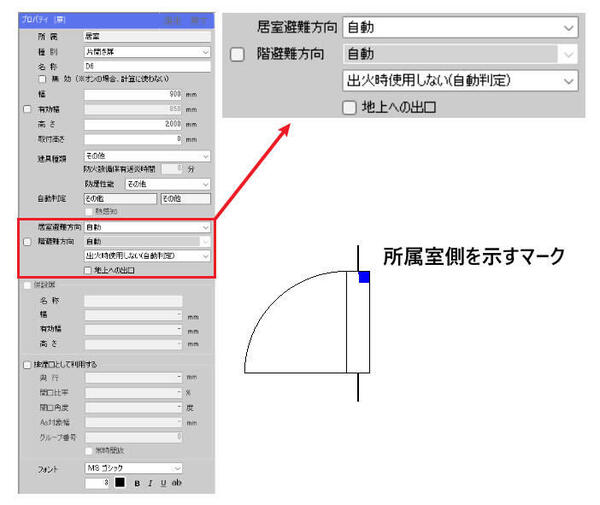

①扉の避難方向

避難方向は、建具の所属室を基準に

・「自動」経路作成ルールに従う

・「外側」所属室から外方向

・「内側」外側から所属室の方向

・「両方」外側からは内方向、内側からは外方向

・「使用不可」避難には利用しない

5通りの選択ができます。デフォルトでは、居室避難方向と階避難方向は同じですが、階避難方向☑オフでそれぞれ異なる方向に設定することが可能です。尚、設定された方向に階の出口が設置されていない場合、無視されます。

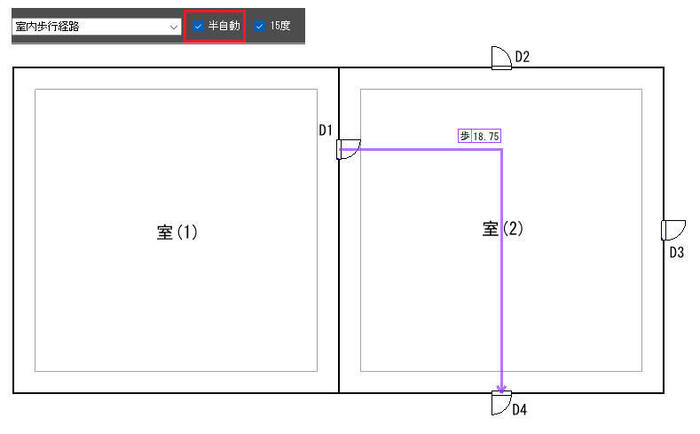

②手動歩行経路

室内歩行経路を扉間に入力すると任意の扉に向かう経路が入力できます。詳細は「(44)SED活用法(3) 手動歩行経路の利用法」をご参照ください。

階区画(全館)優先歩行経路

歩行経路や避難方向の制御を行ったにも関わらず、意図した経路が作成できない場合、または、大規模な建物では、SEDで作成した経路が適切であるとの説明が難しいと感じられることがあります。そのような時に役立つのが、階区画(全館)優先歩行経路です。この機能を使って、誰もが最も長いと考えるであろう経路を作成し、検証計算に利用します。階区画(全館)歩行時間が少々長くなっても検証結果にはほとんど影響しないので、安全性能が成立しなくなる心配もありません。検査機関からの指摘で経路長さの根拠を求められ、説明に窮する時などに利用してください。

歩行経路や避難方向に関わる設定は、検証において非常に重要です。前回と今回の2回にわたり解説した手動設定を自動計算機能と併せて活用することで、SEDをさらに便利に使いこなしていただきたいと思います。

株式会社九門が開発したSEDは、避難時間判定法(ルートB1)の検証で入力したデータを、検証方法を切り替えるだけで煙高さ判定法(ルートB2)でも検証可能です。データの入力はCAD感覚で簡単です。ぜひ、30日間無料トライアルをお試しください。

本コラムで用いたSED Ver3.1.22.1

建物に携わる皆様へ

永く愛される建物づくりを、

SEDシステムがサポートします

-

ご検討中の方

SEDシステムは全ての機能を30日間無料トライアルでご利用いただけます

チュートリアルが付いていますので、お気軽にお試しください -

ご契約中の方

SEDシステムのダウンロードや各種契約内容の変更

SEDシステムの操作に関するお問い合わせはこちらから

YouTube

YouTube