(28)徹底解説「煙高さ判定法」 第12回 全館避難開始時間

2024/07/15

いよいよ全館避難安全検証法の解説です。全館避難安全検証法を利用するには、まず各階に階避難安全検証法を適用する必要があります。煙高さ算定法では、前回まで述べた階避難安全検証法と同様、全館避難安全検証法についても、避難時間判定法での問題点が解決され、より安全な設計に導かれるよう工夫されています。

・全館避難安全検証法が利用できる計画に制限が設けられました。

階段付室の設置やその大きさについて条件が設定されました。詳細は後述します。

・避難階において直通階段から屋外に通ずる経路での煙高さを確認するようになりました。

避難時間判定法では、上階からの避難者の安全性能の確認を行う必要が無く、その安全性は設計者による配慮に期待するしかなかったものが、法の中で安全性が守られることになりました。

・竪穴内での出火検証が行えるようになりました。

避難時間判定法では出火による煙やガスが竪穴に流入した時点を全館煙降下時間とするため、竪穴内での出火を想定した場合、全館煙降下時間は0分と算定され検証できません。煙高さ算定法では、竪穴内での火災を想定した検証が可能になりました。

これらの改良により検証方法は煩雑さを増した部分もありますが、ぜひこの機会にしっかり理解し、活用できるよう学んでいただきたいと思います。

今回は、まず、検証の適用条件と安全性能の確認方法、そして、全館避難開始時間について解説します。添付の告示476号と照らし合わせながら読み進めてください。

検証適用の条件

全館避難安全検証法の適用には以下の条件を満たすことが必要です。

イ 直通階段(避難階又は地上に通ずるものに限る。以下同じ)の階段室と屋内とを連結するバルコニー又は付室の床面積(バルコニーで床面積がないものにあっては、床部分の面積。以下このイにおいて「付室面積」という。)がそれぞれ10㎡以上であり、かつ、避難階以外の各階における付室面積の合計が、次の式によって計算した必要付室面積以上であること。

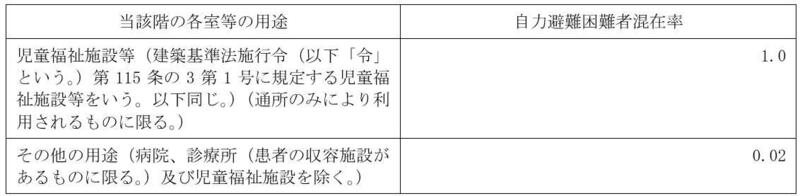

kr:

当該階の各室及び当該階を通らなければ避難することができない建築物の部分(以下このイにおいて「当該階の各室等」という。)の用途に応じ、それぞれ次の式の表に定める自力避難困難者混在率

入院施設のある病院、診療所、宿泊施設のある児童福祉施設は全館避難安全検証法の利用はできません。

p:

令和3年国土交通省告示第474号第1号ロに規定する在館者密度(単位 人/㎡)

Afloor:

当該階の各室等の各部分の床面積(単位 ㎡)

例えば、在室者が30人の児童福祉施設がある場合、その階には30㎡以上の階段付室を設置する必要があります。

ロ 令第123条第3項に規定する特別避難階段への出口を有する室が同項第2号並びに第4号、第6号及び第9号の規定(これらの規定中バルコニー又は付室に係る部分に限る。)に定める構造であること

令第123条第3項の規定は以下になります。

二 階段室、バルコニー及び付室は、第五号の開口部、第七号の窓又は第九号の出入口の部分(第129条の13の3第3項に規定する非常用エレベーターの乗降ロビーの用に供するバルコニー又は付室にあっては、当該エレベーターの昇降路の出入口の部分を含む。)を除き、耐火構造の壁で囲むこと。

四 階段室には、付室に面する窓その他の採光上有効な開口部又は予備電源を有する照明設備を設けること。

六 階段室には、バルコニー及び付室に面する部分以外に屋内に面して開口部を設けないこと。

九 屋内からバルコニー又は付室に通ずる出入口には第1項第六号の特定防火設備を、バルコニー又は付室から階段室に通ずる出入口には同号の防火設備を設けること。

ハ 竪穴部分(令112条第11項に規定する竪穴部分をいい、直通階段の部分を除く。以下同じ。)の壁及び天井(天井のない場合においては、屋根。以下同じ。)の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料でしたものであること。

以上、全館避難安全検証法を適用するためには、これらの条件に合致した設計であることが大前提となります。設計が進んでしまってからでは計画を根本から見直さなくてはならないこともあります。全館避難安全検証法を利用したいのであれば、これらを踏まえたうえで設計を開始することが重要です。

安全性能の確認方法

煙高さ判定法による階避難安全性能は、出火室毎の避難開始時間と出口通過時間(歩行時間、出口滞留時間の最大値)を合計することで避難完了時間を求め、避難完了時の煙高さが避難に困難な高さに達しないことで確認しました。

全館避難安全検証法では、全館避難完了時間を避難開始時間と出口通過時間(歩行時間、出口滞留時間の合計)の合計で算定し、避難完了時の煙高さが階段隣接室、階段避難経路部分、竪穴隣接室において1.8m以上であることで安全性能を確認します。

全館避難開始時間の計算方法

煙高さ判定法の階避難開始時間は、居室避難開始時間と同じ算定式に、出火階以外の階への火災情報伝達の遅れを加算して求めます。

令第129条の2第4項第2号に規定する方法を用いる場合における同項第1号ロに規定する当該建築物に存する者(以下「在館者」という。)の全てが当該火災室で発生してから当該建築物からの避難を終了するまでに要する時間(以下、「避難完了時間」という。)は次に掲げる時間を合計して計算するものとする。

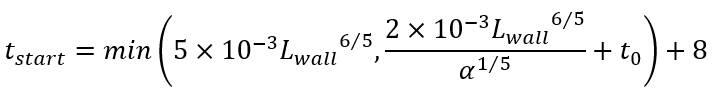

(一)共同住宅、ホテルその他これらに類する用途(病院、診療所及び児童福祉施設等を除く。)

⇒階避難開始時間に3分加算しています。これは階を跨ぐことによる火災情報伝達の遅れを考慮したものとなっています。

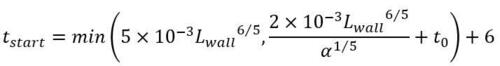

(二)その他の用途(病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)及び児童福祉施設等(通所のみに利用されるものを除く。)を除く。)

⇒就寝用途ではない場合、階避難開始時間に1分加算します。

Lwall:

準耐火構造であるか、若しくは不燃材料で造り、若しくは覆われた床若しくは壁又は建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第2条第9号の2ロに規定する防火設備で区画された部分で当該火災室を含むもの(当該火災室が準耐火構造であるか、若しくは不燃材料で造り、若しくは覆われた床若しくは壁又は法第2条第9号の2ロに規定する防火設備で区画された部分である場合にあっては、当該火災室。以下「火災部分」という。)の周長

⇒階避難安全検証法では出火室毎に捉えますが、全館避難安全検証法では、「準耐火構造であるか、若しくは不燃材料で造り、若しくは覆われた床若しくは壁又は建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第2条第9号の2ロに規定する防火設備で区画された部分」毎に考えます。

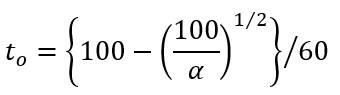

t0:

次の式よって計算した火災部分の燃焼拡大補正時間(単位 分)

⇒階検証で利用する「当該火災室の燃焼拡大補正時間」と算定式は同じです。

α:

次の式によって計算した火災部分の火災成長率のうち最大のもの(以下「火災部分火災成長率」という)

![]()

⇒階検証で利用する「火災室火災成長率」と算定式は同じです。詳細はコラム(22)徹底解説「煙高さ判定法」 第6回 階避難開始時間を参照してください。

全館避難開始時間は、Lwallとαで決定されます。すなわち、全館避難開始時間を決めるのは出火室ではなく火災部分です。火災部分が複数の火災室で構成される場合、出火したのがその中のどの室であろうと避難開始時間は同じになります。

株式会社九門が開発したSEDは、避難時間判定法(ルートB1)の検証で入力したデータを、検証方法を切り替えるだけで煙高さ判定法(ルートB2)でも検証可能です。データの入力はCAD感覚で簡単です。ぜひ、30日間無料トライアルをお試しください。

建物に携わる皆様へ

永く愛される建物づくりを、

SEDシステムがサポートします

-

ご検討中の方

SEDシステムは全ての機能を30日間無料トライアルでご利用いただけます

チュートリアルが付いていますので、お気軽にお試しください -

ご契約中の方

SEDシステムのダウンロードや各種契約内容の変更

SEDシステムの操作に関するお問い合わせはこちらから

YouTube

YouTube