(22)徹底解説「煙高さ判定法」 第6回 階避難開始時間

2024/04/15

第5回に引き続き、今回からは階全体の検証方法について解説していきます。避難時間判定法では、告示の抜け穴をついた数値さえ条件を満たせばよしとする非常に危険な設計が横行しています。煙高さ判定法ではそうした欠点が修正され、より安全な設計に導かれるようになりました。添付の告示475号を照らし合わせながらご一読ください。

階避難開始時間の計算方法

煙高さ判定法の階避難開始時間は、居室避難開始時間と同じ算定式に、出火室以外の室への火災情報伝達の遅れを加算して求めます。

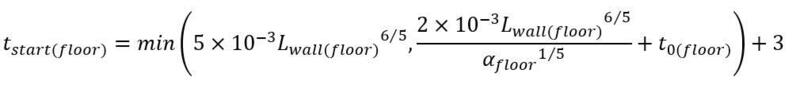

当該階の各室及び当該階を通らなければ避難することができない建築物の部分(以下「当該階の各室等」という。)の用途に応じ、それぞれ次の表に掲げる式によって計算した火災が発生してから階に存する者が避難を開始するまでに要する時間(以下「階避難開始時間」という。)(単位 分)

(一)病院、診療所(患者の収容施設あるものに限る。)または児童福祉施設等(通所のみにより利用されるものを除く。)

これは居室避難開始時間の算定式と全く同じです。患者の収容施設のある病院や児童福祉施設は24時間管理されているため、出火室内の火災情報伝達時間は階全体で遅延なく同じとしています。これは居室避難開始時間を求める際に、孫室がある場合でも居室避難開始時間が変わらないことと同じ考えに基づいているようです。

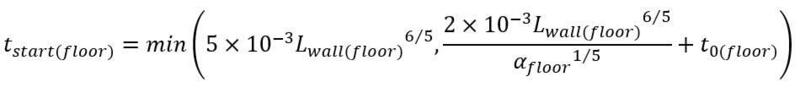

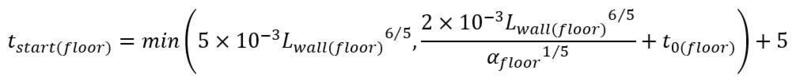

(二)共同住宅、ホテルその他これらに類する用途(病院、診療所及び児童福祉施設等を除く。)

居室避難開始時間に5分加算しています。これは避難時間判定法と同様に就寝中の火災情報伝達の遅れを考慮したものとなっています。

居室避難開始時間に3分加算しています。出火室以外の部分への火災情報伝達の遅れが考慮されています。

避難時間判定法では、階全体の面積から階避難開始時間を求めるため、出火室に関わらず階避難開始時間は同じです。煙高さ判定法では、出火室の周長から求めた居室避難開始時間に非出火室への火災情報の伝達時間を加算することによって階避難開始時間を求めています。次のような避難シナリオに基づいていると考えられます。

①出火室の避難が開始され、室外に出る。(居室避難開始時間)

②室外に避難した在室者が非火災室の在室者に火災情報を伝達する。(加算時間+3、+5分)

この時、出火室によって階避難開始時間が異なることに注目してください。より実際に近い検証方法になっています。

次に、算定式で利用されている項目を見ていきましょう。

Lwall(floor):

当該火災室の周長(m)

⇒居室の周長と同じです。

km:

当該室の内装の種類に応じ、それぞれ次の表に定める内装燃焼係数

⇒内装によって、火災の進展速度の違いを評価しています。

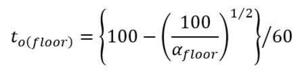

t0(floor):

次の式よって計算した当該火災室の燃焼拡大補正時間(単位 分)

⇒居室の場合と同じ計算式です。

階避難開始時間はSP(スプリンクラー)の設置が考慮される

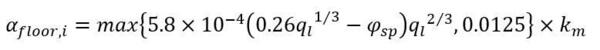

αfloor:

次の式によって計算した当該火災室及び当該火災室に隣接する室(当該火災室と準耐火構造の壁もしくは準不燃材料で造り、若しくは覆われた壁又は10分間防火設備で区画されたものを除く。以下同じ)。)の火災成長率のうち最大のもの(以下「火災室火災成長率」という。)

⇒居室火災成長率と同様です。ただし、SP(スプリンクラー)設置が考慮されるので算定式が異なります。

ql:

当該室の種類に応じ、それぞれ次ぎの表に定める積載可燃物の1平方メートルあたりの発熱量(単位 MJ/㎡)

⇒避難時間判定法(ルートB1)で利用される積載可燃物の発熱量と同じもので、室用途に応じて数値が定められています。

φsp:

当該室の種類に応じ、それぞれ次の表に定める燃焼表面積低減率

天井の高さが3.5m以下であり、かつ天井の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。)の仕上げが準不燃材料である室(スプリンクラー設備(水源として、水道の用に供する水管を当該スプリンクラー設備に連結したものを除く。以下同じ。)水噴霧消火設備、泡消火設備その他これらに類するもので自動式のもの(以下「スプリンクラー設備等」という。)が設けられたものに限る。)の場合0.5 その他の場合 0

⇒避難時間判定法ではSPの設置は考慮されませんでしたが、火災拡大を抑える効果があるのでSPが設置されている場合、可燃物の燃焼表面積が低減されます。

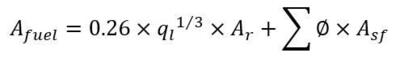

可燃物の表面積は一般に以下のように表されます。

Afuel:

可燃物の表面積(単位 ㎡)

Ar:

火災室の床面積(単位 ㎡)

∅:

酸素消費係数

Asf:

室の内装用建築材料を施した部分の表面積(単位 ㎡)

告示式では火災成長率を算定する式に変形されているためわかり辛い部分がありますが、0.26ql1⁄3-φsp部分で燃焼表面積が低減されています。燃焼表面積が低減されると火災規模が小さくなるため、室の周長が長いと避難開始時間が長くなる可能性がありますが、煙層下端高さは高くなります。SPの設置が建築計画にどの程度寄与するかは今後の実施物件での検証が必要ですが、安全性能を確認できない場合、SP設置により計画の幅が広がるこことは間違いありません。

居室検証と階検証の関連性が強くなった検証方法

避難時間判定法では、居室検証と階検証は同じ考え方に基づいた検証方法ですが、検証上関連なく、それぞれ別個に検証します。煙高さ判定法では、階避難開始時間の算定方法からも、居室検証と階検証が互いに関わりあう検証方法であることが読み取れると思います。

並行して考えるべきことが多く複雑な作業は必要ですが、意図的なごまかしなどでは対応できません。また、極端に天井高さを上げなくてはならないといったような、非現実的で理不尽な結果になることもありません。防災計画の基本に則った設計を行うことで、無理のない計画で、安全性能の確認ができます。その反面、防災計画の基本を無視した小手先の修正で安全性能の確認に対応することはほぼ不可能です。

このコラムでは、次回以降も煙高さ判定法の解説を続けます。ぜひこの機会にしっかりと理解し、安全な建物を設計できるスキルを身に着け、日常業務に活かしていただければと思います。

株式会社九門が開発したSEDは、避難時間判定法(ルートB1)の検証で入力したデータを、検証方法を切り替えるだけで煙高さ判定法(ルートB2)でも検証可能です。データの入力はCAD感覚で簡単です。ぜひ、30日間無料トライアルをお試しください。

建物に携わる皆様へ

永く愛される建物づくりを、

SEDシステムがサポートします

-

ご検討中の方

SEDシステムは全ての機能を30日間無料トライアルでご利用いただけます

チュートリアルが付いていますので、お気軽にお試しください -

ご契約中の方

SEDシステムのダウンロードや各種契約内容の変更

SEDシステムの操作に関するお問い合わせはこちらから

YouTube

YouTube